propaganda sindacale (quindi “di parte”) ma attorno a una verità evidente a tutti…

Aggiornamento con links ai miei contributi più recenti:

https://www.amazon.it/stabilizzazioni-dei-precari-della-oggi-ebook/dp/B0F2Y2PGCZ/

PRESENTAZIONE CON IL DOTT.CHIARELLI

APPROFONDIMENTO DELLA PARTE SU STATISTICHE/STORIA NORMATIVA

Si fa risalire la storia recente delle stabilizzazioni alla Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ma le premesse è bene ricordare che risalgono esattamente a un anno prima.

Si tratta infatti della Finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) all’articolo 1

-comma 187:

A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le

agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti

pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta

per le stesse finalità nell’anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta

formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di

settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e

determina responsabilità erariale

-comma 188:

Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro (ISPESL), l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del

farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente

(ENEA), il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le

università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono

fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di

progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a

carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di

finanziamento ordinario delle università.

Disposizione speciale è poi al comma 596:

Per l’anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005

dal Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28

febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo

di 95 unità

Per una analisi storica delle 2 disposizioni aventi ad oggetto il contratto a tempo determinato:

In particolare, di tale percorso, si sottolineano le parentesi di limitazione dell’utilizzo del tempo determinato: tra il 1994 e 1998, durante la vigenza del d.lgs. 29/1993 e, di nuovo, sotto il TUPI, secondo quanto descritto nel volume “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, a cura di A.Perulli e L.Fiorillo,Giappichelli 2015 (Normattiva riporta però come periodo quello dal 1-1-2008 al 24-06-2008)

La nuova legge di conversione del d. l. 25/2025, che a giorni sarà approvata, dopo la Camera, al Senato nel medesimo testo (con posizione della fiducia),al netto delle stabilizzazioni speciali là previste, all’art. 8 comma 3-ter estende la possibilità di stabilizzazione ex l.74/2023 alle Unioni di Comuni.

Inoltre le PA, nell’ambito delle stabilizzazioni di cui all’articolo 35, comma 3 bis, del d.lgs. 165/2001, possono riservare fino al 10% alle assunzioni dei disabili (cosa prevista anche per i concorsi RIPAM).

Non direttamente infine di stabilizzazione si può parlare, ma pur sempre di valorizzazione di un percorso almeno triennale dei dipendenti precari in sede di concorso, in ciò che prevede il comma 9-undecies dell’articolo 4 del d.l., come modificato in sede di conversione.

schema STABILIZZAZIONI GENERALI E SPECIALI (ad oggi):

STABILIZZAZIONI SCHEMA GENERALI E SPECIALI.pdf (519,1 KB)

STABILIZZAZIONI SCHEMA GENERALI E SPECIALI-agg.03.01.2026.pdf (539,8 KB)

separati alla nascita…

ovvero la mera manovalanza degli interinali nella Pa (esclusi da ogni stabilizzazione)

nel numero appena uscito de “Il Giornale di Diritto Amministrativo” W&K (articolo “Le novità in tema di enti locali” di A.VILLA) vengono, tra l’altro, messe nero su bianco alcune affermazioni chiave per comprendere lo stato delle stabilizzazioni attuali (dopo il decreto PA 2025 e la sua conversione in legge 69/2025):

“Il percorso di stabilizzazione da “eventuale” e legato a situazioni contingenti diventa ricorrente ed interessa il datore di lavoro pubblico e lo stesso lavoratore che può ragionevolmente contare sulla stabilizzazione che, in questa prospettiva, finisce per affiancare le procedure ordinarie di reclutamento a tempo indeterminato che si caratterizzano per un percorso selettivo, alquanto differente.

Le procedure di stabilizzazione sfuggono i passaggi tipici del concorso ordinario e alle stesse negli anni si è ricorso per controbilanciare il frequente ricorso a provvedimenti di blocco delle assunzioni. Situazione che non connota, tuttavia, l’attuale periodo storico, caratterizzato, semmai, da numerose “tornate concorsuali”.

In analogia a quanto avvenuto in passato, il processo di stabilizzazione risponde al bisogno di trovare un punto di incontro tra l’aspettativa alla stabilità di chi ha maturato esperienza in specifici ambiti e la possibilità per le Amministrazioni di avvalersene, evitando allo stesso tempo, possibili contenziosi. Di fatto, l’attuale D.L. n. 25/2025 conferma il “modello” della stabilizzazione che riguarda un numero consistente di persone con elevate professionalità di ordine tecnico, economico, gestionale, chiamate a svolgere un ruolo essenziale nella realizzazione delle principali politiche pubbliche. La stabilizzazione non è più una procedura derogatoria una tantum ma, nei fatti, un modello di reclutamento che affianca le procedure concorsuali ordinarie.”

…

“Il D.L. n. 25/2025 conferma ulteriormente il percorso di dequotazione del modello costituzionale del concorso pubblico, cui si è assistito negli ultimi venti anni (*).”

- vedasi su ciò: B. Cimino, Il completamento del percorso di dequotazione del pubblico concorso, in GDA, 2022, 1

mentre si moltiplicano le manifestazioni dei precari (in particolare del settore Giustizia, ma non solo) alimentate da preoccupazione in vista della scadenza del 2026 per i progetti di PNRR, esce oggi un comunicato della FP CGIL del quale merita evidenziare questo passaggio:

“Nessuna soluzione, inoltre, per gli oltre 12.000 precari della giustizia e per tutte le altre precarie e precari della PA, avendo questo Governo fatto decadere la norma prevista dal dlgs 75/2017 che ne permetteva le stabilizzazioni e non avendole finanziate…"

CONFUTAZIONE ACCESSO ESCLUSIVO ALLA PA PER CONCORSO E CONTRATTO A TERMINE COME RAPPORTO CHE PREVEDE UNA CONCLUSIONE IN SE’ – DIFESA DEL MECCANISMO

DELLE STABILIZZAZIONI E ANALISI DEI CASI (PUNTUALI E NON GENERICI) DI CONTESTAZIONE

DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Come noto, coloro che ribadiscono che il concorso è la sola via di

accesso al pubblico impiego se la prendono, anzitutto, non fosse altro per l’attualità del tema,

con le stabilizzazioni dei precari.

Ma allora perché non si chiedono se mai le stabilizzazioni sono state portate davanti

alla Corte Costituzionale?

Se si va a vedere, questo è successo, più volte, ma mai per contestare in radice il

meccanismo delle stesse in sé, bensì per censurare aspetti se vogliamo secondari o

perlomeno puntuali…

Rispetto alla stabilizzazione disposta dalla Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, c.

519), la questione di costituzionalità (riguardante pretesi vantaggi degli idonei non

vincitori di concorso stabilizzati rispetto ai vincitori) fu sollevata dal Consiglio di Stato:

la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità (ord. n. 70/2009, 13 marzo 2009).

Venendo alla “Riforma Madia” (D.Lgs. 75/2017, art. 20), la contestazione riguardava il

comma 9 (esclusione dei somministrati dalla stabilizzazione diretta): la Corte ha

dichiarato non fondata la questione; sul comma 2 (procedure riservate) la questione è

stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza (sent. n. 250/2021, dep. 21

dicembre 2021).

Ulteriore rinvio c’è stato sugli stessi commi 2 e 9: la Corte ha dichiarato la manifesta

inammissibilità (ord. n. 95/2023, 12 maggio 2023).

Il motivo reale per cui non si è contestato in toto il meccanismo della stabilizzazione è

che in realtà esso non contraddice affatto il principio per cui alla PA si accede per

concorso. Ne è invece un corollario.

Non si può non notare, infatti, la contraddizione di chi invoca, come un dogma, il

principio per cui “si accede alla PA solo per concorso”.

È un principio certamente vero — e proprio per questo le stesse modalità di

stabilizzazione, che a prima vista potrebbero apparire in contrasto con esso, sono state

invece disegnate dal legislatore in modo da rispettarlo:

nelle forme più recenti, infatti, la stabilizzazione se diretta presuppone un precedente

contratto a tempo determinato derivante da selezione concorsuale, mentre la

stabilizzazione indiretta (per chi proviene da forme flessibili di lavoro) richiede

comunque il superamento di un concorso riservato.

È talmente vero, il principio ricordato che l’accesso al pubblico impiego deve avvenire

per concorso, che la legge continua a vietare la conversione automatica dei contratti a

termine in rapporti a tempo indeterminato, anche in presenza di reiterazioni illegittime

— proprio in omaggio al disposto dell’art. 97 Cost.

La stabilizzazione “speciale” prevista negli ultimi anni per i precari del PNRR, poi, tra cui

gli UPP contestati adesso, si inserisce perfettamente in questa logica: dopo un

reclutamento iniziale mediante selezione pubblica a tempo determinato, essa richiede

un giudizio positivo del responsabile sull’attività svolta e un colloquio selettivo finale.

Non si tratta, dunque, di una stabilizzazione automatica né di una sanatoria, ma di un

percorso di consolidamento professionale che resta coerente con i principi

costituzionali e con le garanzie di merito e imparzialità proprie dell’accesso pubblico.

Altro motivo di contestazione si può riassumere nelle parole: “nel momento in cui si

partecipa a un concorso che prevede un’assunzione a tempo determinato, si è

pienamente consapevoli che il contratto avrà una scadenza”.

Su questo non c’è dubbio.

Ma una cosa è riconoscere la natura a termine del rapporto (tra lavoratore e suo datore

di lavoro pubblico), altra è sostenere che il suddetto datore di lavoro debba ignorare

eventuali norme — nazionali o regionali — che prevedano la possibilità di

stabilizzazioni.

Se il legislatore, valutando esigenze organizzative e di continuità amministrativa,

introduce procedure di stabilizzazione, l’amministrazione non solo può, ma in molti casi

deve prenderle in considerazione, sempre che ne ricorrano i presupposti giuridici e

finanziari.

Nel caso attuale del Ministero della Giustizia, poi, le stabilizzazioni oggi contestate (in

frizione rispetto alle posizioni dei candidati del concorso a TI per 2970 posti di prossima

espletazione) non sono iniziative estemporanee, bensì percorsi sindacalizzati, condivisi

quindi con le principali sigle sindacali e approdati a una previsione espressa nella Legge

di Bilancio 2025.

Ha quindi poco senso fermarsi all’affermazione, pur corretta ma parziale, secondo cui

“il contratto era a termine”: ciò non esclude, anzi può legittimare, un successivo

percorso di consolidamento previsto dalla legge e coerente con il principio

costituzionale del buon andamento

Segnalo, sul nostro tema, una pubblicazione recente di interesse.

Il saggio di Alessandro Garilli – “La flessibilità insostenibile: il costo della precarietà nelle pubbliche amministrazioni” (in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giappichelli, 2/2025), che sarà presto raccolto in autonoma e più ampia pubblicazione W&K-Cedam.

Esso ha per tesi centrale che il contratto a tempo determinato è il paradigma della flessibilità lavorativa nella PA, ma la sua applicazione è divenuta insostenibile perché ha generato un precariato strutturale, contrario ai principi costituzionali e al diritto UE.

La flessibilità, in questo modo, anziché strumento organizzativo, è divenuta una pratica distorta e illegittima, incentivata dall’aspettativa di stabilizzazione.

Garilli fa una precisa ricostruzione storica del contratto e termine e flessibile nel settore pubblico.

Dalla rigidità del regime pubblicistico al processo di privatizzazione (1993-2017), si è tentato di avvicinare il lavoro pubblico a quello privato, mantenendo però il divieto di conversione dei contratti a termine.

Le riforme del 2006-2007 hanno introdotto la prima grande stabilizzazione, seguite da ulteriori interventi (D.Lgs. 75/2017, art. 20).

La disciplina dell’art. 36 D.Lgs. 165/2001 è stata modificata più volte, ampliando progressivamente le possibilità di assunzione a termine, fino alle deroghe PNRR.

L’uso improprio dei contratti flessibili (per esigenze ordinarie) è stato sistematico.

Il rimedio del semplice risarcimento per abuso è stato ritenuto inefficace e non dissuasivo.

La disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato rimane comunque diffusa.

Storicamente parlando, a partire dal settore scuola (sentenza Mascolo, Corte Giust. UE 2014), la stabilizzazione è stata utilizzata come misura alternativa al risarcimento per sanare l’abuso di contratti a termine.

Il D.Lgs. 75/2017 (art. 20) e le proroghe successive hanno esteso il modello a tutte le PA.

Tuttavia, la Corte di Giustizia e la Cassazione ritengono che solo la stabilizzazione certa o quasi certa (non solo “concorsuale”) possa avere efficacia sanante.

Le assunzioni semplificate e temporanee per il PNRR poi hanno creato una nuova ondata di precariato.

Le successive previsioni di stabilizzazione (Ministero Giustizia, Sanità, enti locali) riproducono lo schema di abuso seguito da regolarizzazione.

Si parla di “istituzionalizzazione del precariato” e di “dequotazione del pubblico concorso”.

Dal 2019 la Commissione UE ha avviato un procedimento contro l’Italia per violazione delle clausole 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE.

Nel 2024 essa ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia, segnalando che i rimedi adottati (stabilizzazioni parziali, risarcimenti modesti) non eliminano l’abuso sistemico.

Le conclusioni dell’autore sono nel senso che:

- Il sistema attuale è intrinsecamente contraddittorio: si legittima l’uso del lavoro flessibile per coprire fabbisogni ordinari e poi si tenta di rimediare con stabilizzazioni periodiche.

- Ciò comporta un costo economico e sociale elevato e mina la credibilità dell’intero modello di reclutamento pubblico.

- La flessibilità così concepita è dunque “insostenibile”, sia giuridicamente che funzionalmente.

In tutto ciò, le stabilizzazioni hanno assunto un ruolo centrale nel sistema.

Sono al tempo stesso causa ed effetto della precarietà.

Sono il rimedio surrogato alla mancata conversione dei contratti a tempo indeterminato: utili per sanare l’abuso, ma anche indice del suo perpetuarsi.

Generano nuove distorsioni, perché trasformano l’eccezione (il reclutamento speciale) in regola, minando il principio del concorso pubblico e creando cicli di “precariato–stabilizzazione–nuovo precariato”.

Si può ritenere, alla luce di quanto detto, che Garilli pur non essendo contrario alle stabilizzazioni come misura di giustizia e riparazione individuale, le considera tuttavia sintomo e prova appunto della “flessibilità insostenibile”: servono a rimediare a un sistema che continua a produrre patologicamente precariato invece di eliminarlo.

L’autore a tal proposito invoca una riforma strutturale che limiti rigorosamente il ricorso al lavoro flessibile, garantendo selezioni trasparenti, parità di trattamento e tutela effettiva dei diritti maturati.

Merita menzione la iniziativa odierna (7.11.2025) dei dipendenti PNRR presso il Tribunale di Siracusa, promotori di una lettera rivolta, tra gli altri, al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri, con la richiesta di stabilizzazione di tutti i lavoratori precari.

Proprio oggi da segnalare anche un articolo sullo stesso tema di Riccardo Renzi per il Riformista.

lettera-ufficio-per-il-processo-siracusa-PNRR STABILIZZAZIONE 7 11 25.pdf (295,5 KB)

p.s.

Quando si accetta un impiego, in questo caso pubblico, magari ci si accorge che era quello che fa per noi o, addirittura, c’è chi ci ha investito personalmente dal punto di vista formativo, ancor prima, e proprio per quello… in questo caso la proposta della forma contrattuale (a termine) non aiuta, se non vi si pone adeguato rimedio.

Non trovo giusto, anche se c’è chi lo farà e puntualmente viene fatto, che bisogna comunque approntare “piani B”, se si tiene presente quello che ho appena detto.

Tutti dobbiamo “sbarcare il lunario”. E’ ovvio.

Ma qui si tratta di un problema a monte, di cui deve farsi carico lo Stato, nella persona dei suoi rappresentanti presso il popolo.

Si è voluto ricorrere alle risorse Pnrr per formare il personale e poi non si porta a termine l’opera, con conseguente disperdio di competenze e posti di lavoro.

Ne viene fuori una questione di dignità, non di bilancio (come dice l’articolo).Aggiungerei anche di etica pubblica.

Anche quest’anno si deve segnalare l’interesse delle opposizioni per la tematica dei precari e delle stabilizzazioni in vista della Manovra per il 2026 (limitandoci qui alla “riforma Madia”).

Ad oggi (fascicolo di emendamenti del 16.11.2025 A.S. 1689 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026 5a comm.perm. Bilancio)

si segnala in particolare l’em. 58.0.11 - id. 58.0.12

Camusso, Manca, Zampa, Zambito; id. 58.0.13 Magni, De Cristofaro, Cucchi

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite

dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c) le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite

dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “31 dicembre 2024”

sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2028”.

[il comma 1:Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche

di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni]

Significativo sarebbe pure l’em.60.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis

(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1.All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,

n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2026»

2.Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a

tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, un Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche

amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte

delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo, le

modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle

amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro

annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - Missione “Fondi di riserva

e speciali”, Programma “Fondi di riserva e speciali”, utilizzando parzialmente

l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

20.11.2025 in attesa della presentazione dei c.d. emendamenti “segnalati” per la l.bil.2026

La “comparsa” dei DOVERI…

peccato che molto probabilmente resteranno alla cronaca solo per chi le andrà a cercare al loro posto (ovvero nella documentazione parlamentare) e quindi non saranno oggetto né di studio né di osservanza come si deve alle leggi in qualità di cittadini italiani.

Sì perché molto difficilmente passeranno…

Sto parlando di quelli che chi segue l’attualità politica sa che sono tra quelli che possono essere poi scelti tra gli emendamenti segnalati, usciti in questi giorni e pronti (in teoria) ad essere pescati per entrare a comporre la legge di bilancio per il 2026.

Ebbene in essi, sembrerebbe con un casuale “accordo” bipartisan si fa uso del verbo dovere, rivolto alle Amministrazioni (queste sì oggetto del nostro studio).

Su tutti segnalo l’em. 60.53 a firma Matera, Gelmetti (FdI quindi parlamentari di maggioranza…un ipotetico passaggio potrebbe anche darsi qui, al netto della rapidità con cui le proposte sono presentate e poi tolte):

“Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10*-bis*. Le regioni, le province, i comuni***,*** le unioni di comuni, le città metropolitane e le altre pubbliche Amministrazione di cui al comma 2 dell’ art. 1 del Decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora abbiano programmato assunzioni per profili professionali analoghi a quelli del personale assunto a tempo determinato per le esigenze del PNRR, fino al 31 dicembre 2027 devono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta o analoga, del personale non dirigenziale che abbia prestato servizio presso la stessa amministrazione e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all’atto della stabilizzazione.»”

N.B. finora mai una stabilizzazione era stata associata a un dovere, bensì sempre a una facoltà.

Sia consentita una digressione riguardante altre modalità di assunzione, per concludere il discorso.

Controcanto appunto lo fanno le opposizioni con gli em.ti 58.0.11-58.0.12 Camusso, Manca, Zampa, Zambito e 60.0.7 Magni, De Cristofaro, Cucchi.

“Al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell’ambito dei rispettivi Piani integrati per l’attività e l’organizzazione (PIAO), nell’ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l’organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.”

N.B. - 2: anche in questo caso si tratterebbe di dovere, associato allo scorrimento di graduatoria concorsuale.

Pur essendo il thread dedicato alle stabilizzazioni per comparto, in omaggio al motto “il re è morto, viva il re” (per dire che quelle menzionate sono praticamente scomparse), vediamo cosa esce dalla recente legge di bilancio per il 2026 (l. 199/2025 del 30 dicembre scorso) per quelle speciali, almeno le principali.

Aspetto n. 1: proroga delle stabilizzazioni sanitarie c.d. covid fino al 31.12.2026.

La lettera a) del comma 365 dell’art. 1 amplia, nella misura di un anno, i termini temporali di riferimento per procedure di stabilizzazione di personale – dirigenziale e non dirigenziale – sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale da parte di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale. La possibilità di stabilizzazione è posta, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, (nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale) con riferimento al personale suddetto, anche se non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato o con altri contratti di lavoro flessibile, con procedure concorsuali o senza, da parte di un qualsiasi ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, e che abbia maturato, entro il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alle dipendenze di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il termine ora prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. Qualora il precedente reclutamento sia avvenuto senza procedura concorsuale, la stabilizzazione avviene solo mediante lo svolgimento di procedura selettiva. Le procedure di stabilizzazione in oggetto sono svolte secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.

Tutto ciò si ricava dal dossier parlamentare per la comm. aff. soc. ed è confermato nel testo della legge.

Aspetto n.2: disciplina degli aspetti conseguenti alla selezione comparativa che dovrà svolgersi all’interno della procedura di stabilizzazione interessante il personale precario del settore Giustizia.

(I relativi criteri sono visionabili ad es. a questo link:

https://giustizia.flp.it/wp-content/uploads/sites/8/2025/12/Comunicato-unitario-procedure-di-stabilizzazione-PNRR-Copia.pdf).

La l.bil. 2026 (comma 293 art.1 ) modifica, ampliandone il testo, l’art 16.bis del d.l. 80/2021:

1. Al fine di garantire il miglioramento dell’efficienza della giustizia amministrativa e della giustizia ordinaria, assicurando la funzionalità degli uffici giudiziari e valorizzando l’esperienza professionale maturata, il Ministero della giustizia procede, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla stabilizzazione, mediante selezione comparativa, del personale assunto a tempo determinato per l’Ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del presente decreto, che abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, purché in possesso dei requisiti di accesso previsti dal bando di selezione.

Le graduatorie distrettuali formatesi a seguito della selezione comparativa rimangono in vigore per tre anni e sono utilizzabili in via prioritaria dal Ministero della giustizia.

Il Ministero della giustizia procede altresì alla formazione di una graduatoria unificata, avente validità triennale e finalizzata agli scorrimenti tra distretti, sulla base del punteggio attribuito all’esito della procedura selettiva e nel rispetto dei titoli di precedenza e preferenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, posseduti e dichiarati ai fini della procedura selettiva.

Successivamente allo scorrimento della graduatoria unificata da parte del Ministero della giustizia fino all’integrale copertura dei posti, la medesima graduatoria è utilizzabile dalle altre amministrazioni che ne fanno richiesta.

I dipendenti presenti nella graduatoria del distretto di Trento sono oggetto di stabilizzazione da parte della regione Trentino-Alto Adige, nell’ambito delle proprie facoltà assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine la regione può, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, modificare la dotazione organica degli uffici giudiziari. Successivamente all’integrale copertura dei posti del distretto di Trento, il Ministero della giustizia può scorrere la relativa graduatoria nell’ambito dei distretti geograficamente limitrofi e, successivamente all’integrale copertura dei relativi posti, negli ulteriori distretti. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l’anno 2026.

2. La stabilizzazione di cui al comma 1 è effettuata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, nei confronti del personale che abbia maturato dodici mesi di servizio continuativi nella qualifica ricoperta.

L’assunzione avviene a far data dal 1° luglio 2026 per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all’esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato i dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta alla data del 30 giugno 2026 e siano in servizio alla medesima data.

Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni.

Il successivo comma 294 non introduce una disciplina propria del settore giustizia, ma incide indirettamente anche su di esso, in quanto coordina i vincoli assunzionali applicabili alle procedure di cui all’art. 17-quater DL 25/2025, utilizzabili anche dal Ministero della giustizia per le finalità PNRR e di rafforzamento degli uffici giudiziari:

“294. Per le medesime finalità di cui al comma 293 del presente articolo, all’articolo 17-quater, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69” sono apportate complessivamente queste modifiche:

“3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, nonché all’articolo 5, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.”

Annunciato un presidio FP CGIL in Roma per il 3 febbraio a Piazza Vidoni riguardante il contrasto al precariato di tutta la PA:

Qui di seguito la memoria contenente gli emendamenti citati (in particolare il n. 2), in occasione della legge di conversione del decreto milleproroghe 2026

CGIL leg19.com01.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.79274.21-01-2026-17-54-14.408.pdf (183,6 KB)

Analoghe misure si possono trovare in alcuni emendamenti presentati (qui al 27 gennaio) in sede di esame in commissione referente alla Camera (AC2753) del citato atto di conversione

27.1.26 EMENDAMENTI AL DDL CONV IN L MILLEPROROGHE STAB.leg.19.bol0620.data20260127.com0105.pdf (1,4 MB)

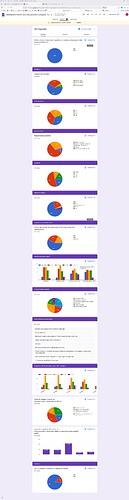

QUESTIONARIO SULLE STABILIZZAZIONI IN PA 6-8 FEBBRAIO 2026

DIFFUSO SU SOCIAL FACEBOOK E TELEGRAM

Limitato a 50 risposte pervenute (per la non facilità di tenere viva l’attenzione sul tema)

Stabilizzazioni nella PA_ esperienze, percezioni e pregiudizi QUESTIONARIO 6 2 26 FACEBOOK-TELEGRAM.pdf (147,2 KB)

stampa in pdf delle risposte (anonime):

printallresponses.pdf (1,4 MB)

grafici risultati (da INGRANDIRE):

GRAFICI.pdf (459,5 KB)

RISPOSTE APERTE -FACOLTATIVE-29 DATE.pdf (23,0 KB)

ANALISI CHATGPT:

Stabilizzazioni nella PA: cosa emerge davvero dal questionario

Ho raccolto 50 risposte anonime su esperienze e percezioni legate alle stabilizzazioni nella Pubblica Amministrazione.

Non si tratta di un sondaggio “a tesi”, ma di una fotografia di come il tema viene vissuto, discusso e spesso frainteso.

Primo dato rilevante: le stabilizzazioni non sono un fenomeno astratto. La maggior parte dei rispondenti dichiara di averle viste applicare nel proprio ente o in enti conosciuti. Questo conferma che non stiamo parlando di ipotesi teoriche, ma di uno strumento amministrativo concretamente utilizzato.

Sul piano della qualità delle procedure, il giudizio medio è “intermedio”: non emerge un giudizio nettamente negativo, ma neppure una piena soddisfazione. I punti più critici riguardano:

- la chiarezza dei requisiti,

- la comunicazione delle procedure,

- il collegamento (non sempre percepito come esplicito) con i fabbisogni reali degli enti.

È significativo che pochi parlino di “assenza totale di criticità”: il tema non divide tanto tra favorevoli e contrari, quanto tra chi chiede regole più leggibili e spiegate meglio.

Il dato forse più interessante riguarda il clima del dibattito.

Le risposte mostrano con continuità che:

- chi parla di stabilizzazioni viene spesso etichettato negativamente (“sanatoria”, “regalo”);

- chi le difende è percepito come portatore di un interesse personale;

- chi le critica viene, specularmente, etichettato come “contro i precari”.

In altre parole, il tema genera polarizzazione, non perché sia intrinsecamente illegittimo o illegale, ma perché viene discusso più per posizionamenti identitari che per contenuti normativi.

Non a caso, una quota molto ampia dei rispondenti segnala confusione normativa e un dibattito basato spesso sul “sentito dire”, più che sulla conoscenza delle regole (limiti, requisiti, controlli).

Conclusione

Le stabilizzazioni, per come emergono da questo questionario, non sono percepite né come una “furbata generalizzata” né come una panacea.

Sono uno strumento legittimo, ma fragile sul piano comunicativo: dove le regole non sono spiegate bene, nascono sospetti; dove il confronto non è informato, nascono pregiudizi.

Forse il vero problema non è se le stabilizzazioni esistano, ma come se ne parla.